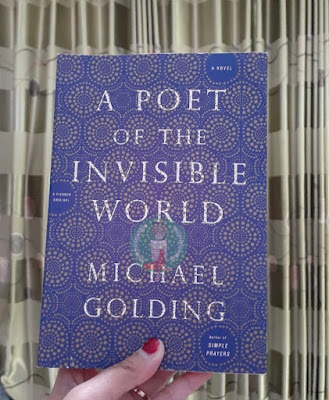

Judul buku: A Poet of the Invisible World

Penulis: Michael Golding

Penerbit: Picador

Tahun terbit: 2015

Jumlah halaman: 324

Genre: Fiksi (Gay Fiction)

Peresensi: Iffah Hannah

“The Sufi must be a part of the community. But like everyone on the spiritual path, he can only find himself in solitude.” (Sheikh Bailiri, hal. 51)

Pada mulanya adalah lagu Mystery of Love-nya Sujan Stevens yang dikenalkan oleh sahabat baik saya, Michaila Shahnez yang membawa saya ke film Call Me by Your Name (Luca Guadagnino, 2014) dan akhirnya membuat saya tertarik membaca novel Golding yang berjudul A Poet of the Invisible World. Baik film Guadagnino maupun novel Golding sama-sama mengangkat tema homoseksualitas namun dengan latar yang sangat jauh berbeda. Film Guadagnino berlatar Italia di tahun 80-an dan bercerita tentang keluarga terdidik yang anaknya saling jatuh cinta dengan seorang mahasiswa dari Amerika Serikat yang tinggal bersama mereka selama musim panas di tahun itu. Sementara novel Golding menceritakan tentang tema homoseksual yang terjadi di ordo sufi pada abad 13 di Persia.

Membicarakan persoalan homoseksualitas atau secara lebih luas LGBT dalam koridor agama menjadi sesuatu yang cukup sensitif dilakukan, meskipun hanya berbentuk fiksi. Di Indonesia sendiri, khususnya di kalangan pesantren, pernah dihebohkan dengan hadirnya novel Mairil yang terbit pada 2005 lalu dan menceritakan perihal homoseksualitas di pesantren. Meskipun dewasa ini, perbincangan perihal LGBT dan agama sudah semakin terbuka melalui tafsir-tafsir yang semakin beragam, namun kontestasi wacana ini nampaknya tidak pernah berhenti.

Novel A Poet of the Invisible World yang memenangkan penghargaan Ferro-Grumley Award dan menjadi finalis dalam Lambda Literary Award for Gay Fiction 2016 ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang lahir dengan dua pasang telinga bernama Nouri Ahmad Mohammad ibn Mashoud al-Morad. Karena khawatir dengan keselamatan Nouri yang memiliki kondisi fisik berbeda dari orang kebanyakan, ibunya, Maleeh al-Morad membawa bayi merah itu ke kota Tan-Arzahn. Namun, belum sempat ia menitipkan anak tersebut pada siapa-siapa, sebuah kecelakaan merenggut nyawa sang ibu sehingga sebatang-kara-lah Nouri.

Saat itulah, Habbib, seorang lelaki yang ikut dalam ordo sufi Sheikh Bailiri menemukan Nouri dan merawatnya dengan penuh cinta seperti anaknya sendiri. Sejak saat itu pula, Nouri tinggal di tengah-tengah para sufi dan ikut belajar tradisi sufi di usianya yang belia. Novel ini seperti sebuah fiksi biografi yang mengisahkan hampir seluruh perjalanan hidup Nouri. Dari kelahirannya sampai kematiannya. Dari tempat yang membesarkannya di sebuah tempat tinggal para sufi di Tan-Arzahn, sampai ke istana yang sempat membuatnya terlena, lalu hidup melemparkannya ke sebuah tanah pertanian di Spanyol, hingga ke tempat tinggal para sufi di Afrika, sampai akhirnya ia kembali lagi berpuluh tahun kemudian ke Tan-Arzahn dan mendapati Habbib, ayah angkatnya ternyata masih hidup dan terus menanti kedatangannya.

Di usianya yang cukup muda, Nouri menyadari bahwa ia ternyata memiliki ketertarikan pada sesama lelaki dan sama sekali tidak tertarik pada perempuan. Perjumpaan pertamanya dengan lelaki yang membuatnya jatuh cinta terjadi di tempat tinggal para sufi yang dipimpin Sheikh Bailiri di Tan-Arzahn. Lelaki itu adalah Vishpar, yang juga merupakan murid Sheikh Bailiri dan sedang belajar tradisi sufi. Cintanya direnggut oleh nasib buruk yang datang melalui segerombolan penyamun yang merusak rumah tinggal para sufi itu dan membunuhi nyaris semua orang. Vishpar sendiri mati di depan mata Nouri. Peristiwa itulah yang kemudian memisahkan Nouri dengan Vishpar, juga Habbib ayahnya, dan kota Tan-Arzhan.

Perjalanan hidupnya tidak pernah mudah. Sebagai seorang lelaki dengan dua pasang telinga dan ketertarikan terhadap sesama lelaki, secara alamiah ia dianggap sebagai sebuah ancaman. Acap kali, ia mengalami eksploitasi baik secara fisik, mental, maupun seksual. Di tengah penderitaan dan cobaan yang terus menerus menimpanya, Nouri menemukan pelarian melalui puisi-puisi yang ia ciptakan dan tuliskan. Ia sebetulnya sudah mulai menulis sejak di Tan-Arzahn namun sempat berhenti karena merasa tulisannya menjadi hijab yang menghalanginya dengan Tuhannya.

Seiring berjalannya waktu, setelah sempat terjebak di tengah percintaan dengan para lelaki tak dikenal, singkat cerita Nouri menemukan kembali lelaki yang kepadanya ia mencintai dan dicintai sekaligus. Lelaki itu adalah muridnya, Ryka, yang belajar tradisi sufi kepadanya di rumah tinggal sufi pimpinan Sheikh al-Khammas di sebuah pegunungan di Afrika. Namun lagi-lagi, kematian memisahkannya dengan Ryka. Dan ketika ia sampai pada penerimaan terhadap takdir Allah yang menimpanya, ia memutuskan untuk kembali ke Tan-Arzhan yang tanpa dinyana mempertemukannya kembali dengan ayah angkatnya.

Episode ini mengingatkan saya pada kalimat Sheikh Bailiri di bagian awal cerita:

“You cannot avoid life, Nouri. You have been given it for a reason. You have to move through it--the struggles--the fears--until you can be in it and out at the same time.” (Sheikh Bailiri, hal. 55)

Ketika Nouri sudah sampai pada tahap penerimaan, baginya ada dan tiada nampaknya sama belaka.

Banyak kritikus yang menyamakan novel ini seperti tulisan Hesse: Siddharta atau Narcissus and Goldmund, yang menceritakan tentang pencarian spiritual dan semacamnya. Bagi saya sendiri, meskipun tidak memungkiri bahwa novel ini dinarasikan dengan cukup bagus dan memukau, novel ini tidak lebih dari sebuah novel bertema LGBT, atau gay secara lebih spesifik, yang diberi latar belakang kehidupan Islam, khususnya tradisi sufi.

Orang boleh berdebat mengenai apakah perjalanan Nouri merupakan perjalanan spiritual atau tidak, tetapi bagi saya, perjalanan Nouri lebih banyak merupakan perjalanan yang dilakukan dengan terpaksa karena nasib tidak memberinya banyak pilihan. Satu-satunya perjalanan yang nampaknya dilakukan dengan penuh kesadaran adalah perjalanannya untuk pulang ke Tan-Arzhan di akhir cerita. Sehingga, alih-alih bercerita tentang sufi yang gay, novel ini bagi saya lebih menunjukkan bagaimana seorang gay berusaha untuk memaknai tradisi sufi dalam menjalani hidupnya dan bersetia dengan apa yang ia sebut sebagai cinta. Golding sendiri dalam novelnya mengungkapkan bahwa bagi Nouri, semua ini adalah tentang cinta. Bahwa kedekatannya pada Allah hanya dapat dicapai melalui cinta.

Terlepas dari tema ceritanya yang mungkin bagi beberapa orang terbilang tabu, novel ini cukup menarik untuk dibaca, namun setelah menonton Call Me by Your Name, sejujurnya saya punya ekspektasi lebih terhadap novel ini. Kalau dibandingkan antara film dan novel ini (meskipun perbandingan ini tidak adil sebab cerita yang diangkat juga jauh berbeda), saya lebih menikmati film Call Me by Your Name meskipun tetap terhibur dengan novel Golding yang sempat menemani saya semingguan opname di RSUD Moh. Anwar Sumenep beberapa waktu lalu.

Di hari ketika saya diputuskan menjadi pasien suspek COVID 19, saya cukup tertegun dengan percakapan Nouri dan Sheikh al-Khammas berikut:

“Whatever you’ve been through, it was designed to make you stronger.”“I know that,” said Nouri. “But I can’t stop the difficult thoughts from coming.”“Let them come,” said Sheikh al-Khammas. “And then let them go.”

Kutipan tersebut menguatkan saya saat harus dites usap (Swab PCR) yang puji Tuhan, hasilnya ternyata negatif.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar